子育てをしていると、喜びや発見が数多くある一方で、「こんなときどうすればいいのかわからない」という悩みが尽きないものです。毎日目の前のことに追われながら、お子さんの成長を支えようと頑張る保護者様。

完璧を目指してプレッシャーを感じたり、他の家庭と比べて落ち込んだりすることもあるでしょう。

そこで今回は、子育て中に直面しやすい子どもたちの行動や成長の問題、そして保護者様自身の心の悩みにフォーカスしながら、それぞれの乗り越え方を紹介します。どれも多くの家庭が経験するリアルな「子育ての悩み」ばかりです。

子育てをしていると、年齢や性格に応じたさまざまな問題に向き合うことになります。ここでは、多くの家庭で見られる代表的な17の子どもたちに関する悩みを紹介します。

赤ちゃんが何度も夜に目を覚まして泣く「夜泣き」は、子育て初期の大きな悩みの一つです。睡眠不足により、保護者様の心身の負担が大きく「なぜ泣いているのかわからない」と不安になってしまうことも。

原因は空腹や暑さ、眠りの浅さなどさまざまですが、解決方法は一律ではありません。ここで大切なのは、お子さんに安心感を与えつつ、保護者様もできるだけ休息を取れるように工夫すること。

たとえば、昼間に仮眠を取ったり、パートナーと交代で対応したりして自分を追い詰めないことがポイントです。

なにを言っても「イヤ!」と返される時期に頭を抱える保護者様は少なくありません。この時期の子育ては、自己主張の始まりと成長の証でもある反面、日々の対応に疲弊する悩みの種にもなります。

たとえば、外出先で癇癪を起こされたり、些細なことで大声で泣かれたりすると、周囲の目が気になってしまいますよね。こうしたときは、お子さんの気持ちに寄り添いつつ「感情をうまく表現できない時期なんだ」と受け止めることが大切です。

一貫した対応と、余裕があるときの選択肢の提示などで、少しずつ落ち着いてきます。

同年代の子どもたちと比べて言葉が遅れていると、保護者様としては心配になりますよね。「子育ての仕方が悪いのではないか」「なにか障害があるのかもしれない」と悩む人も多いですが、発達には個人差があります。

言葉を話すスピードだけでなく、理解力やコミュニケーション意欲をよく観察してみましょう。発語がゆっくりでも、こちらの言葉に反応していたり、身振りで意志表示していれば、自然と伸びていくこともあります。

必要に応じて、保健師や専門機関に相談するのも安心材料になります。

風邪をひきやすい、熱を出しやすいなど、体調管理に悩みが尽きない子育て。免疫力がまだ不安定な時期には、頻繁に病院通いになることも珍しくありません。

保護者様としては仕事との両立が難しくなったり、家族間で感染が続いたりして疲労がたまります。できることは、食事・睡眠・適度な運動を意識し、生活リズムを整えること。

そして無理に元気にさせようとせず、回復を待つ余裕を持つことも重要です。体が弱いと感じる子どもたちも、成長とともに強くなることが多いものです。

オムツがはずれないことに焦りを感じてしまうのも、よくある子育ての悩みです。周囲の子がすでにパンツに移行していると、「うちだけまだオムツがはずれていない」とプレッシャーになりますが、排泄の自立には個人差があります。

トイレに行くことが楽しいと感じられる工夫をしたり、成功をしっかり褒めてあげたりすることが大切です。もし失敗しても叱らずに、安心して挑戦できる環境を整えてあげることが、子どもたちの自信につながるでしょう。

子育てをしているなかで「お友達を叩いてしまう」「きょうだいに手を出してしまう」などの悩みを抱える家庭も多いです。これは言葉でうまく気持ちを伝えられない年齢の子どもたちにありがちな行動です。

大切なのは、「叩くのはダメ」と叱るだけでなく、どうしてその行動に至ったのかの背景を理解すること。親が冷静に見守り、気持ちを代弁してあげることで、徐々に感情をコントロールする力が養われていきます。

子育てには根気と共感が必要不可欠です。

公共の場で走り回ったり、順番を守れなかったりと、マナーの習得に関する悩みは尽きません。特に小学校などの集団生活に入ると、周囲と比較して「うちの子だけできていないのでは」と不安になることも。

子育てのなかでルールを教えるには、日々の繰り返しとモデルとなる行動を示すことが大切です。完璧を求めすぎず、できたときにはしっかりと褒めてあげることで、徐々に身についていきます。焦らずにお子さんのペースに合わせて伝えていきましょう。

朝になると「行きたくない」と泣いたり、準備が進まなかったりすることは、子育て中によくある悩みです。新しい環境や人間関係に不安を感じている可能性もあります。

無理やり連れていくよりも、まずは気持ちを聞いてあげることが大切。「なにが不安なのか」「どうして行きたくないのか」に耳を傾け、時には一緒に先生に相談するのも効果的です。

安心できる居場所があると分かれば、少しずつ登園・登校へのハードルが下がっていきます。

「友達とうまく遊べない」「トラブルが絶えない」などの人間関係にまつわる悩みも、子育てにはつきものです。子どもたち自身が自分の感情を表現する過程で、衝突やすれ違いが起きるのは自然なこと。

しかし、保護者様としてはその都度どう対応すべきか迷いますよね。基本的には、子どもたち同士のやり取りを尊重しつつ、必要があれば間に入って対話のサポートをしてあげるのが効果的です。大人が冷静に見守る姿勢が、お子さんの人間関係を育む土台となります。

「なんでそんな言い方をするの?」「全然言うことを聞かない」と、反抗期のような態度に困る時期も子育ての壁となります。しかし、これは子どもたちが自立に向けての心の距離を模索する成長の過程です。

保護者様としてはイライラしてしまうかもしれませんが、頭ごなしに否定すると逆効果になってしまいます。まずは、お子さんの主張を受け止めたうえでルールを伝える、「共感と説明」のバランスが大切です。反抗には意味があるという視点を持つと、心が少し楽になるかもしれません。

好き嫌いが多く、特定の食べ物しか食べない子どもたちに頭を抱える人は多くいます。偏食は栄養のバランスの偏りや成長への影響が心配になりますが、無理に食べさせようとするとかえって逆効果になることも。

子育てでは、少しずつ新しい味に慣らせる工夫や、見た目や盛り付けを工夫することが効果的です。また、家族で楽しそうに食事をする雰囲気作りも重要です。

根気よく続けることで、子どもたちの食の幅は徐々に広がっていきます。

子どもたちがじっとしていられなかったり、勉強や遊びに集中できないことに悩む家庭も多いでしょう。落ち着きのなさには、発達の個人差や環境の影響などさまざまな原因があります。

子育てでは、お子さんの得意なことや興味を伸ばしながら、集中力を高める習慣作りを意識しましょう。

たとえば、遊びの中でルールを覚えさせたり、生活リズムを整えたりすることも効果的です。必要に応じて専門家に相談するのもひとつの手段です。

子どもたちに対して「どうして勉強しないの」とイライラしたことがある人も多いでしょう。子どもたちが勉強に興味を持てない原因は、分からないことが多かったり、環境が整っていなかったり、他に楽しいことがあったりと多様です。

保護者様は強制せず、興味を引き出す工夫を心がけましょう。具体的には、学習を楽しい体験に変えたり、褒めてやる気を促すことが有効です。子育てにおいては焦らず、子どもたちのペースを尊重することが大切です。

兄弟間のけんかが頻繁に起こり、保護者様のストレスが溜まるケースも少なくありません。子育てのなかで、兄弟それぞれの個性や感情を認めつつ、公平に対応することはとても難しいこと。

まずは、けんかの理由を聞き取り、感情表現を促すことで、子どもたち自身が問題解決の方法を学ぶ手助けができます。また保護者様が冷静に介入し、ルールを決めることも必要です。

子育ては忍耐ですが、兄弟の絆は子どもたちの社会性を育てる貴重な経験になります。

子どもたちが自分の物を片付けられないと、保護者様が何度も注意しなければならず、ストレスになります。片付けは自立心や責任感を育てる重要なスキルであるため、子育ての段階で楽しく習慣化するのがポイントです。

片付けやすい収納を用意したり、片付ける時間を決めたり、ゲーム感覚で取り組む工夫をしましょう。保護者様が手伝いながら、成功体験を積ませることで、少しずつ自分でできるようになります。

最近では、子どもたちがスマホやゲームに夢中になり過ぎて困っている家庭も増えています。子育てでは、デジタル機器の使用時間をルール化し、バランスを取ることも重要です。

保護者様自身も使用時間を守り、家族とのコミュニケーション時間を大切にしましょう。ゲームを教育的な目的で活用する方法もありますが、過剰な使用は心身の発達に悪影響を与えることもあるため、注意が必要です。

子どもたちがいじめられていると知ったとき、家族は深い悩みと不安を抱えます。まずは一人で抱え込まず、学校や専門機関と連携することが大切です。

子どもたちの話をよく聞き、信頼関係を築くことが第一歩です。また、子どもたちが安心できる居場所を家庭や学校以外にも作ることもおすすめ。

子育ての支えとなる周囲のサポートを積極的に活用しましょう。

子育ては、子どもたちの成長だけでなく保護者様自身の心にも大きな影響を与えます。ここでは、世の保護者様が抱えがちな心の悩みについて詳しく見ていきましょう。

子育ての中で、つい周囲の子どもたちと自分の子を比べてしまうことがあります。成長のスピードやできること、性格の違いに焦りや不安を感じるかもしれません。

しかし、子どもたちはそれぞれ違うペースで成長し、比較は子育ての悩みを増やすだけです。大切なのは、お子さんの個性を認め、その良さを見つけて伸ばしていくこと。

ほかの子との比較をやめることで、保護者様の心の負担を軽くし、お子さんへの愛情を深めるきっかけになります。

特に初めての子育てでは、予想外の出来事に直面すると、誰でも自信を失うことがあります。「自分の子育ては正しいのだろうか」「このままで大丈夫なのだろうか」と悩みが増すことも少なくありません。

子育ての正解は一つではなく、失敗や試行錯誤の連続です。大切なのは、完璧を求めず、お子さんの幸せを願う気持ちを大事にすること。周囲の助けを借りたり、情報を集めたりしながら、少しずつ自信を積み重ねていきましょう。

子育ての悩みのなかでも、イライラしてしまう自分を責める保護者様も多くいます。毎日の忙しさや疲労、子どもたちの言動に対する期待とギャップが原因になることが多いでしょう。

イライラを感じたらまず自分の気持ちを認めてあげましょう。そして、一呼吸置いて感情を整理する時間を作ることが大切です。

子育ては長いマラソンのようなものです。自分を追い詰めず、時には休息を取ることで、保護者様もお子さんも笑顔で過ごせる時間が増えるでしょう。

子育てにおいて、パートナーや家族、地域の支援が得られないと孤独感や不安が増します。周囲の非協力的な態度は、子育ての悩みを深める原因の一つです。

助けを求めることは恥ずかしいことではありません。子育て支援センターや地域の交流会に参加したり、ママ友や専門家に相談したりして、自分の悩みを話す場を持つことが大切です。

子育ては一人で抱え込まず、周囲とつながることで心の負担が軽減されます。

「良い親でなければ」と自分を厳しく律する気持ちは、子育て中の保護者様によく見られます。しかし、そのプレッシャーは時に心身の疲れを招き、子育ての楽しさを奪ってしまうこともあります。

完璧を求めず、「失敗しても大丈夫」と自分に言い聞かせることが重要です。お子さんも保護者様も、共に成長していく過程であることを忘れずに。プレッシャーから解放されることで、子育ての悩みも軽減し、より穏やかな日々が送れるでしょう。

子育てをしていると、どうしても悩みがつきまといます。お子さんの成長に対して不安を感じたり、自分の対応に自信が持てなかったりすることもありますよね。

しかし、悩みがあるということは、子育てに真剣に向き合っている証拠でもあります。悩みを通して保護者様自身も成長し、お子さんにとってより良い環境を整えようと努力しているのです。

子育ては完璧を目指すものではなく、失敗や戸惑いを繰り返しながら進むもの。悩みを抱えることを恐れず、まずは自分自身を認め、時には周囲の助けを求めることも大切です。

悩みを乗り越える過程で、子育ての楽しさや喜びが一層増してくることでしょう。

子育ての悩みを感じたとき、どのように乗り越えていけばいいのか、そのコツを知っておくと役立ちます。ここでは、日々の子育てに役立つポイントをまとめました。

子育てに関して完璧を求めすぎると、自分を追い詰めて苦しくなってしまいます。子どもたちにとっては、完璧よりも愛情を持って接してくれる保護者様の存在がなによりも大切。

子育ての悩みを感じたときは、「完璧じゃなくてもいい」と自分に許可を出し、肩の力を抜くことが必要です。完璧主義から解放されることで、保護者様もお子さんもリラックスでき、より良い関係が築けます。

子どもたちが不安や怒りを感じているときは、まずその感情に寄り添うことが重要です。否定や𠮟責ではなく、「そう感じるんだね」と共感の言葉をかけることで、子どもたちは安心して心を開きやすくなります。

共感を示すことで、子どもたちは自分の感情を整理しやすくなり、家族の信頼関係も深まります。子育ての悩みを減らすためには、まずコミュニケーションの質を高めることが大切です。

子どもたちが悪い行動をしたとき、すぐに叱るのではなく、その背景や理由を理解しようと努めましょう。なぜそうしたのかを知ることで、根本的な問題にアプローチでき、適切な対応が可能になります。

たとえば「疲れている」「寂しい」「欲求が満たされていない」などの理由があることも。子育てにおいては、行動の理由を理解することが、効果的な叱り方や指導につながります。

子どもたちは一人ひとりの成長のペースが異なります。保護者様の期待や周囲の基準に合わせるのではなく、お子さんのペースを尊重して見守ることが子育ての大切なポイントです。

焦らず、できることが増えていく過程を温かく支えることで、お子さんの自己肯定感が育まれます。子育ての悩みも減り、安心して成長を見守れるようになります。

子育ての悩みは一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することが効果的です。たとえば、ママ友や家族、地域の子育て支援者など、周囲に助けを求めることで気持ちが楽になり、問題解決のヒントも得られます。

子育ては孤独な戦いではありません。情報共有や共感の輪を広げることで、悩みを和らげることが可能です。

夫婦間で子育ての方針やお子さんの様子を共有することは、重要です。子育てをしていくうえで、意見のすれ違いは悩みを増やす原因になります。

しっかり情報共有ができていれば、話し合いを重ねて共有意識を持つことで協力して子育てに取り組めるようになります。パートナーと支え合いながら、子育ての喜びも悩みも分かち合いましょう。

子育てに忙殺されて疲れが溜まると、心の余裕がなくなりイライラも増えます。そんなときは、一人の時間を持ち、趣味やリラックスできる時間を設けることが、保護者様の心身の健康を守る秘訣です。

リフレッシュすることで、子育てに向き合うエネルギーも回復します。子育ての悩みを抱えすぎず、時には自分自身を大切にすることも忘れないでください。

子育ての悩みがなかなか解決せず、行き詰まりを感じることは誰にでもあります。そんなときは、自分だけで抱え込まず、外部のサポートを利用するのも大切です。

たとえば、地域の育児相談ダイヤルや発達相談窓口など、公的な相談機関を活用してみましょう。また、子どもたち自身にも家庭や学校以外の居場所を作ってあげることもおすすめ。

スポーツクラブや地域の子ども会、習い事の場など、社会性を育みつつ自分で成長する経験は、子育ての悩みを和らげる手助けになります。保護者様もお子さんも完璧である必要はなく、支え合いながら少しずつ前に進んでいく意識が大切です。

子育てのなかで、子どもたちに新しい経験やスキルを身につけさせたいと考える保護者様は多いでしょう。習い事は子どもたちの成長や社会性を育むうえで効果的な方法です。

ここでは、代表的な習い事をいくつか紹介します。

スイミングは体力づくりや全身運動の習慣をつけるのにぴったりです。泳ぐことで肺活量や筋力が向上し、健康な心身につながります。

また、水中での動きは全身のバランス感覚を養い、集中力や持久力も高まりやすくなるのもポイント。子育てのなかで体力面の悩みを持つ家庭にもおすすめの習い事です。

ほかにもスイミングは、水難事故防止のための大切なスキルとしても注目されています。

体操やダンスは、リズム感や柔軟性、体のコントロール力を伸ばす習い事です。子どもたちが楽しく体を動かしながら運動能力を高められるため、自己表現も育まれます。

チームで取り組むことも多く、協調性や社会性の成長にもつながるため、子育ての悩みの一つでもある友達関係の構築に役立つこともあります。

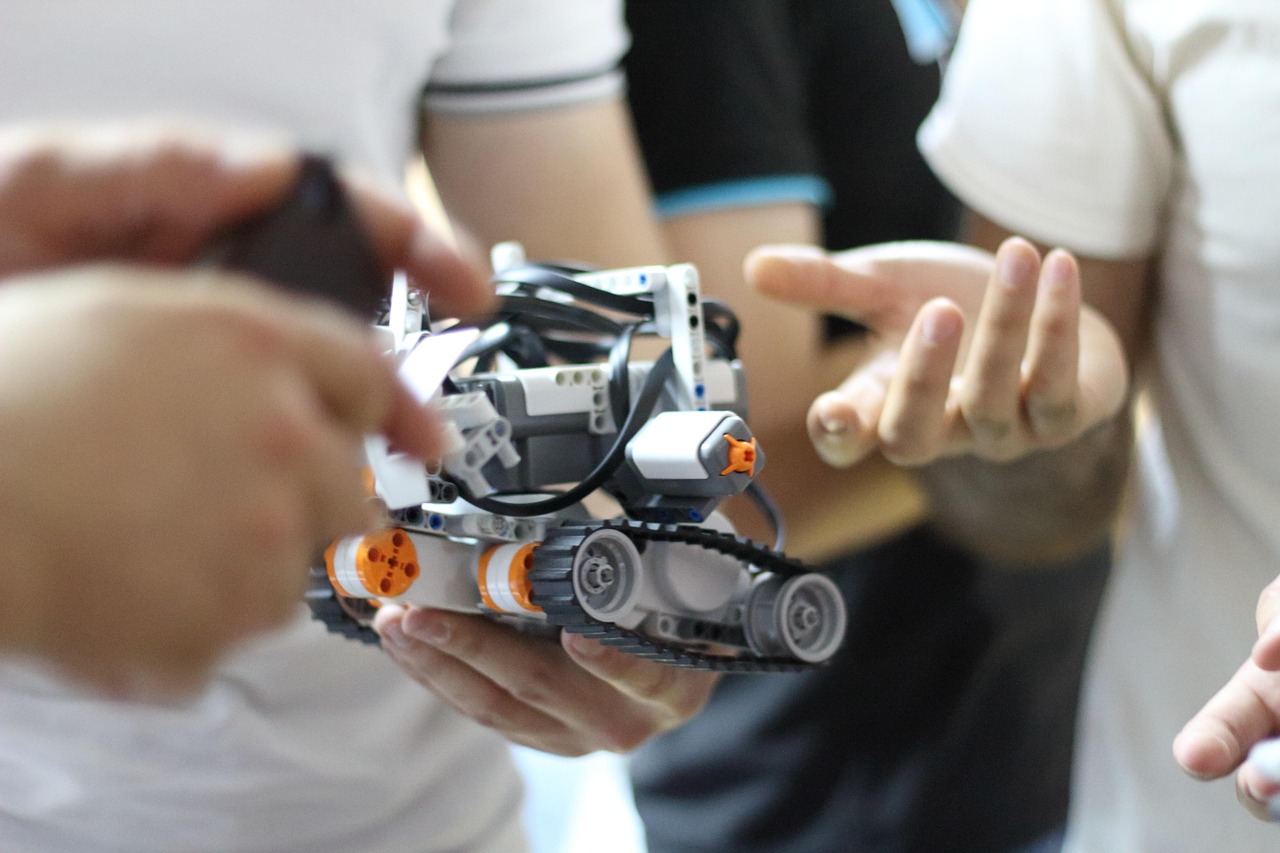

近年注目されているプログラミング教室は、論理的思考や問題解決能力を育てるのに効果的です。「将来の学習や仕事に役立つスキルを早くから身につけさせたい」と考える家庭も増えています。

プログラミングは単に技術を学ぶだけでなく、試行錯誤を通じて創造力や粘り強さを育てることも可能です。子どもたちの興味に合わせて楽しく学べるカリキュラムが多いのも魅力の一つです。

子育てで「自分で考え、問題を解決する力」をお子さんに身につけさせたいと考えている保護者様には「プログラミング教室」がおすすめ。そのなかでも今回紹介したいのは「プロクラ」です。

プロクラのカリキュラムは、初心者でも楽しく取り組める工夫が多く、オンラインで好きな時間に学べるのも特徴。お子さんのペースに合わせて進められるため安心です。プログラミングを通して得られる論理的思考やチャレンジ精神は、子育ての悩みを乗り越える力にもつながるでしょう。

お子さんの未来を考えた子育ての一環として、ぜひ無料体験教室や資料請求からスタートしてみてはいかがでしょうか。

COLUMN