小学生の宿題は、ひらがなや漢字の練習から教科書の音読、計算ドリル、自由勉強帳の作成まで多岐にわたります。

1年生にとってこれらの宿題を確実にやり遂げることは、学習の習慣や基本的な学力を身につけるうえで非常に重要です。しかし、保護者様のなかには具体的にどのような点に留意してサポートすれば良いのか悩む方もいるでしょう。

本記事では小学生の宿題に関する情報をくわしく解説します。学習の習慣づけに必要な要素や注意点がわかりますので、ぜひ参考にしてみてください。

小学生の宿題は毎日継続して提示されるものから、連休や長期休暇を利用して与えられるものまでさまざまです。ここでは、多様な宿題のなかから9つを例に挙げて紹介します。

文字・漢字の反復練習にはひらがなやカタカナ、漢字の正確な書き方や読み方を身につける目的があります。目的を達成するためには、授業で教わった文字をプリントや練習帳に正しく書く必要があるわけです。

母語である日本語を習得するのは、ほかの教科学習やスキルに大きく影響するため、毎日の反復練習が不可欠です。

教科書の音読は文章の理解力と発音の向上を目指すための宿題です。文字や漢字の反復練習で書くことができても、文章を読めなければ総合的な言語力を高められません。

音読は読んで話す力を習得するとともに自分の声を聞く能力も養われるため、脳の活性化にも良いとされています。

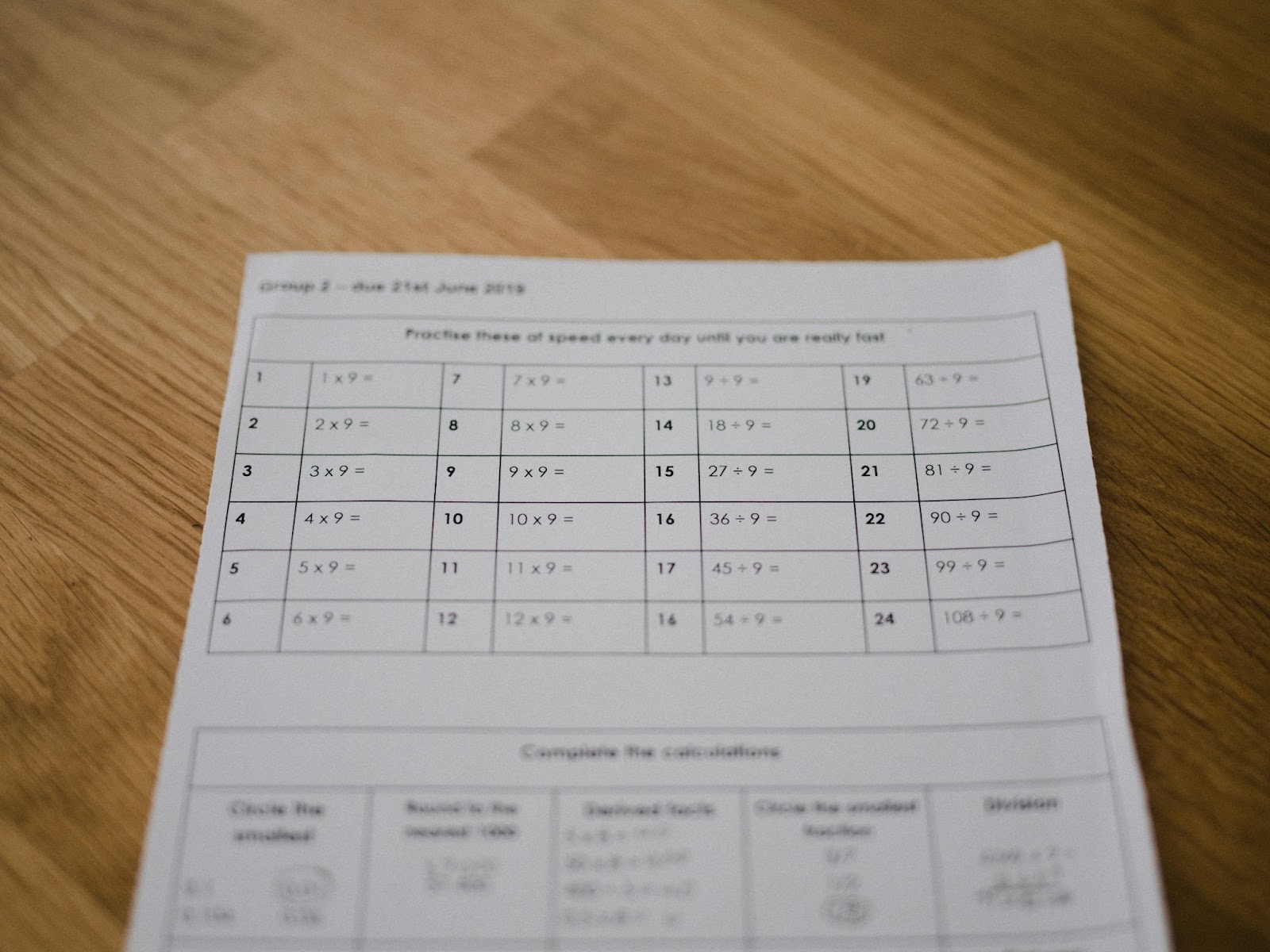

小学生に出される計算の宿題は、ドリルやノートを使って正しい計算方式で解いたり、間違ったところを再度やり直したりするのが一般的です。

基本的な数学的スキルの習得は日常生活での計算をスムーズに進め、算数への自信を高めることにつながります。

漢字や熟語を使った例文作成の目的は、実践的な表現力を向上させることです。単に文字や漢字を覚えるだけでは自分の考えをわかりやすく表現したり、文章の意味を正確に理解したりするのが難しくなるでしょう。

例文作成の宿題を通じて豊かな表現力が形成され、表現することの楽しさも味わえます。

読書感想文のおもな目的は、文章理解力と表現力の育成です。小学生は長期休暇中に推薦図書や読みたい本を選んで読み、理解した内容をもとにして自身の感想を書き表します。

今までとは異なる価値観に触れたり、知的好奇心が刺激されたりすることも効果として期待できるでしょう。

週末の日記は自己表現の一環で、感情や出来事を整理する目的があります。経験から学び、感じた内容をまとめておくのは、自身の考えを整理して新たな気づきを得る良さがあります。

週末の日記を継続的に続ける取り組みは子どもたちの自己理解を促し、思考力や自己肯定感の向上にも役立つでしょう。

小学生に1人1台の学習端末が提供されたことで、タブレットのドリル学習が導入されている学校もあります。宿題として継続的にタブレット学習に取り組むのは、小学生がデジタル教材を活用した学びに親しむ機会となり、学習への興味喚起や集中力向上につながると期待されています。

ことわざや百人一首の暗記は日本の伝統文化に触れ、教養を深める機会となります。連休や長期休暇を生かして覚える機会を得られれば、子どもたちは長期的に覚えておくことになるでしょう。結果として文学的知識や感性が育まれると考えられます。

自主勉強帳の作成は小学生が自分で考えて学習に取り組む姿勢を促し、学習に対する興味を高めます。自分の知識をさらに深める喜びややり遂げた達成感は、自己肯定感や自信の向上につながり、学習に対してより前向きに取り組めるでしょう。

小学生の低学年は学習において初めてのステップを踏む時期です。入学後すぐに自分で考えて学習するのは難しく、やり方がわからず困ってしまう場面も予想されるため、宿題をおこなう際に保護者様のサポートは欠かせません。

保護者様は、教材や問題に関する説明や指導を通じて理解を促し、学習の基盤を確立できるよう手助けする必要があります。また、親子のコミュニケーションによって学習に対する興味やモチベーションを高める手立ても重要です。

参考

小学生が宿題をやる場合、いつごろやるのが良いか悩む保護者様もいることでしょう。家庭やお子さんによってさまざまな時間帯が考えられます。ここでは、想定される時間帯のメリットとデメリットについて説明します。

下校直後に宿題に取り組むメリットは、お子さんが学校で得た知識をその日のうちに整理できる点です。授業の余韻が残り、心身ともに活動的な状態で宿題に取り組むのは理解力を向上させるタイミングとなるでしょう。

デメリットとしては、外での活動や遊びへの誘惑が強く、学校での疲れが原因ですぐに取りかかりにくい点です。この場合は集中力が上がらず、宿題を最後までやり遂げられないことが予想されます。

満腹時よりも空腹時のほうが頭がさえているため、夕食前に宿題をやるのは効果的です。また、習い事や遊びから帰ってきてから夕食までの間に宿題に取り組む場合、保護者様は夕食の支度をしながらお子さんを見守れる可能性があります。低学年の子どもたちは、親がいる安心感と空腹時の集中力で宿題に取り組みやすくなるでしょう。

しかし、お腹が空きすぎると逆に気が散ってしまうかもしれません。この場合は、夕飯に影響しない程度のおやつを提供するなど工夫しましょう。

夕食後の時間帯は比較的リラックスできるため、気持ちを前向きに保ちながら宿題にじっくり取り組んだり、新しいアイデアが生まれたりするチャンスとなります。

ただし、小学生の子どもたちは夕飯で満腹になったところで眠気に襲われてしまうかもしれません。眠気が募ると宿題の進捗が滞り、機嫌も悪くなりがちです。無理に宿題を続けさせると、勉強そのものが嫌いになる可能性があるため注意が必要です。

小学生の子どもたちのなかには夕飯後すぐに眠くなってしまい、宿題をさせるのが非常に困難な場合もあるでしょう。そのときは、朝の時間帯を有効活用する方法があります。

朝、目覚めてからの約3時間は脳がもっとも効率よく働くといわれています。学習内容が整理され、頭がリフレッシュされた状態で学習に取り組むことができるでしょう。

しかし、朝の学習はお子さんの体力による部分が大きいと考えられます。無理に早起きさせると日中に眠気が襲う可能性があるため、慎重に起こしましょう。

小学生の低学年のころは比較的宿題が少ないため、この時期に学習習慣をつける必要があります。宿題が増えるにつれても習慣が根付いていれば、お子さんは当たり前のように宿題をこなせるでしょう。

文字や漢字の反復練習、計算ドリル、音読などが低学年の宿題に含まれます。お子さんが取りかかりやすい内容からスタートし、テンポよく進めていきます。小学生の学習時間は学年×10分とされていますが、お子さんの集中力や持続力を考慮して柔軟に取り入れましょう。

低学年時に規則正しい学習時間を確保し、学習に対する意欲や自己管理力を育成することが重要です。

小学生が宿題をこなす際、保護者様がNG行動をとってしまう場合もあります。ここでは5つのNG行動を紹介しますので、小学生に宿題をさせる場合の注意点として確認しましょう。

お子さんがなかなか宿題をしない姿を見ると、保護者様はきっと焦ってしまうでしょう。お子さんの学習習慣づけが重要であると認識していればいるほど、宿題をしないお子さんを怒ってしまうかもしれません。

しかし、お子さんに対して怒るのは学習に対するモチベーションを減退させる原因となります。小学生のお子さんが「学習は嫌なもの」といった感覚をもつことになれば、その後の学習意欲を低下させてしまう可能性があります。

何度言っても宿題をやらないお子さんを前にして、ゲームや娯楽を取り上げることも少なくないでしょう。小学生のお子さんは、取り上げられた理由を自覚してなんとか宿題に向かうかもしれません。しかし、本音は納得がいかない場合も考えられます。

「叱られるから」あるいは「好きなものを取り上げられるから」といった理由で宿題をしても集中力は続きません。学習に対するポジティブな感覚を得られないまま、「ただ宿題をこなす」といった姿勢につながってしまうでしょう。

学習の習慣化につなげるには、宿題を毎日こなす必要があります。しかし、休憩や休息日をまったく設けないまま、宿題を強要して無理やりやらせるのは良くありません。

その理由は、お子さんの学習に対する抵抗感を引き起こすためです。学習意欲を向上させるためには、お子さんのペースを把握しながら適切な対応が必要です。お子さんの疲労や意欲低下を感じる場合は、休憩や遊びの時間を設けるなど柔軟に対応しましょう。

お子さんが宿題をなかなかしない状況を見て、叱ったり強要したりするのは決して良い方法ではありませんが、お子さんの意志に任せて放っておくのもNG行動です。

保護者様が無関心な態度をとれば、小学生のお子さんは学習への興味をもてなくなったり、家族への不信感をつのらせたりする可能性があります。

お子さんの宿題に関わることは親子のコミュニケーションの一つと考えられます。とくに低学年のお子さんにとって、保護者様のサポートを得ながら安心して学べる環境づくりが重要です。

小学生のお子さんをもつ保護者様のなかには学習の習慣化が常に気になり、お子さんの自由時間にも勉強や宿題の話題を振ってしまう場面があるでしょう。しかし、お子さんがリラックスしている時間に宿題について言及するのはおすすめできません。

その理由は、自由時間に宿題について言及することで学習に対するネガティブなイメージを植え付けてしまうためです。持続可能な学習習慣を築くには、適切なタイミングとバランスのとれた環境づくりを考慮しましょう。

無視や強制が避けられない場合はつきっきりではなく、適切なサポートとは何かをよく考えましょう。

保護者様が完全につきっきりになれば、お子さんは自分で学ぶ力を伸ばせず、将来的な学習能力に影響が出る可能性があります。代わりに、お子さんの学習スタイルや強みを理解し、目標を共有するコミュニケーションが大切です。

たとえば、学習目標や宿題の進み具合を確認し合い、お子さんが困難さを抱えているときは温かく支援しましょう。結果的に、保護者様の存在がお子さんの安心感につながり、自発的に学びを楽しむ環境を整えることが重要です。

お子さんの「自ら学ぶ力」を育てるためにはどうすれば良いのか悩む保護者様はいることでしょう。以下より、小学生の宿題をサポートする際にモチベーションを向上させる7つのヒントを紹介します。

学習環境を自分でレイアウトするのは、学習に対する主体性を育てる要素となります。子どもたちが心地よく感じる場所であれば、自然と集中力も高まるでしょう。

たとえば、以下の方法が考えられます。

小学生のなかには、リビングで宿題をしたほうが集中できる子どもたちがいるかもしれません。いずれにしても保護者様はお子さんの意向を尊重し、アイデアを共有する姿勢が求められます。

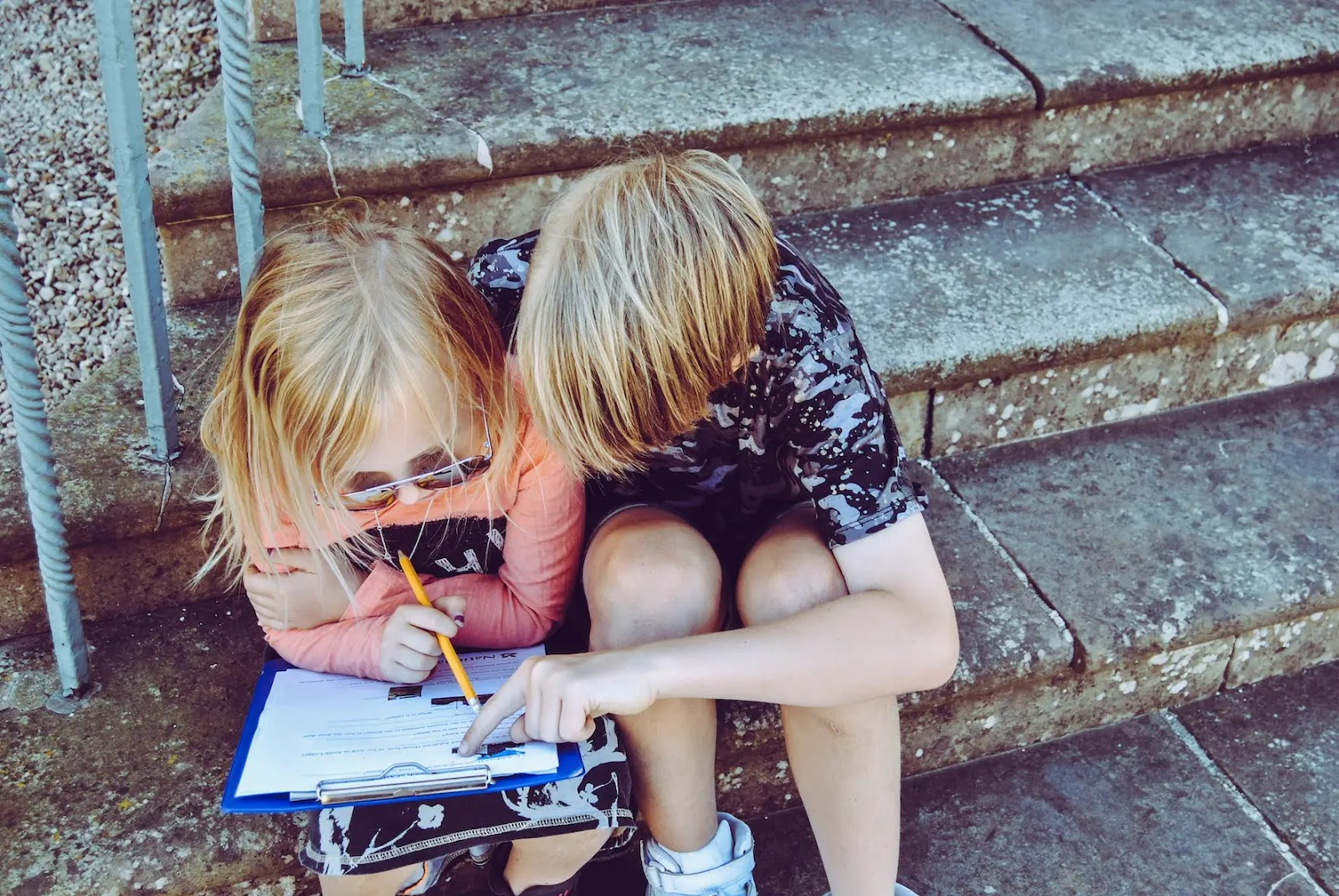

小学生のお子さんが宿題になかなかとりかかれないときは、保護者様も一緒に勉強してみましょう。お子さんにとって学習が楽しく、家族と共有される特別な時間となります。

保護者様が学習に興味をもって協力するのは、お子さんの学習に対する意識をポジティブに変えられるからです。わからない箇所を教えてもらえる安心感をもちながら、宿題を集中してこなせるでしょう。実際に教えてもらって内容を理解できれば、学習が楽しいものだと感じるようになります。

小学生のお子さんは「お楽しみ」の部分を残しておいたほうが、勉強に集中力を発揮できます。保護者様が適切なタイミングで差し入れをしてサポートの意志表示をするのは、お子さんの学習に対するイメージをポジティブなものに変えるでしょう。

たとえば、好きなおやつや飲み物を用意することで、お子さんは宿題をやるのが楽しみになります。保護者様がその努力を褒め、成果に対して前向きなフィードバックを提供すれば、お子さんはやる気をもって学習に取り組むことでしょう。

宿題をやり終わった後に楽しい活動や遊びを用意するのは、お子さんの学習に対する集中力を向上させることにつながります。

以下に、宿題の楽しみとして考えられるものを例に挙げます。

実際にこのような楽しい時間を過ごせれば、小学生の子どもたちは「明日も勉強がんばろう」といった気持ちをもち、学習に対する前向きさを保てます。

小学生のお子さんにとって、最初から難しい宿題に挑戦させるのは望ましくありません。お子さんが取りかかりやすい宿題から始めるなど、モチベーションの維持を重視する姿勢が重要です。

「自分でできた!」といった達成感を味わうのは、学習意欲の向上にとって大切です。小さな成功体験を積み重ねれば自己肯定感が生まれ、少しずつ難しい宿題にも取り組むようになります。保護者様がポジティブなフィードバックを与えることで、お子さんは自信をもって学習に取り組めるでしょう。

とくに低学年のお子さんにとって学習場所が限定されることで不安を抱える場合があります。1年生になっていきなり「一人の部屋で勉強しなさい」といわれても不安になり、宿題になかなか取りかかれないかもしれません。

この場合は、学習場所を自室に限定せず柔軟に捉えていきましょう。たとえば、リビングは保護者様も勉強を見てあげられやすい場所です。このほか、家族と一緒に図書館や公民館、ファーストフード店などを活用することも考えられます。

小学生のお子さんが宿題に真剣に取り組んでいる姿勢に対して、保護者様が常に前向きな評価を与えることは大切です。直接良い評価を得られれば子どもたちはうれしく、さらに努力を重ねるようになるでしょう。

また、ポジティブな評価はお子さんの自己肯定感や自信を高めます。難しい宿題に挑戦する姿勢を見せるかもしれません。

言葉をかける際は、単に「がんばっているね」といったものではなく「昨日よりも5秒計算が速くなったね」「文字のはらいが上手になったね」のように具体的に褒めるようにしましょう。

子どもたちが学習習慣をつけるためには、明確なゴールや目標の設定が不可欠です。その理由として次の理由が挙げられます。

以上のように、ゴール設定は多くの効果が期待されます。逆に、曖昧な目標では学習環境を構築できず、モチベーションの低下や挫折感を招くかもしれません。保護者様は目標や進捗を一緒に共有しながら、適切なサポートを継続しましょう。

スムーズな宿題を実現するためには、小学生の子どもたちに育てたい能力やスキルがあります。以下に紹介する4つの要素を確認し、前向きな学習態度の育成に役立てましょう。

自己肯定感とは自分自身をポジティブに受け止める能力を指します。自己肯定感の高い子どもたちは自分に対して自信をもち、勉強に対して前向きに取り組みます。

自己肯定感を高めるためには、成功体験を積ませることが重要です。保護者様は適切な学習環境を整え、お子さんに合うレベルの目標を設定しましょう。取り組む過程でポジティブな言葉を提供して達成感を味わえるようにするのは、自己肯定感の育成に効果を発揮します。

目的意識は宿題の重要性を理解し、目標に向けて努力する意志です。お子さんが宿題に対して明確な目的意識をもつことで集中力が増し、計画的かつ効果的な学習が可能になります。

目的意識を育てるために、保護者様はお子さんとともに目標を設定して具体的な計画を立てていきましょう。計画には学習の順番や時間設定などが含まれます。取り組む過程で子どもたち自身が成果を自覚できれば宿題が苦痛でなくなり、学習を継続する意欲へとつながります。

家族との良好な関係は、お子さんの成長にとって非常に重要な要素です。お子さんが学習に対して安心感を得ながら取り組める環境は、学習の集中力や理解力を向上させるでしょう。

お子さんにとって良好な家族関係とは以下のとおりです。

こうした家庭環境では、お子さんは宿題に取り組む際にストレスを感じず、明るい気持ちで学習に取り組めます。

自分を律する心とは「宿題はしっかりやり遂げること」と理解し、わからないところをそのままにせず保護者様や先生に聞いたり、提出期限を守ったりする姿勢を指します。

自分を律する心や行動を育てるためには保護者様の適切な支援が欠かせません。たとえば、以下のようなサポートが有効です。

以上の取り組みを通じて、お子さんが宿題の意義を理解し、自主的に取り組むことの重要性を自覚できるようにサポートしましょう。

プログラミングは近年、お子さんから大人まで幅広く注目を浴びており、学習環境を向上させる手段として評価されています。

プログラミングが注目される理由として、以下のスキルを向上させる点が挙げられます。

プログラミング学習では、多くの失敗を経ながら最適なプログラミングを生成する過程が組み込まれています。このプロセスで、集中力や忍耐力なども育まれることでしょう。

プログラミングは現代社会でますます重視されており、デジタル技術の進展に伴い、さまざまな場面で必要とされています。お子さんが早い段階でプログラミングを学ぶのは、将来のキャリア形成において有利となるでしょう。

とくに低学年の子どもたちは入学後から宿題をしっかりやることが求められます。最初から一人でやり遂げるのは難しいケースが多いため、保護者様が適切にサポートしなければなりません。

今回紹介した内容をもとに、お子さんが自発的に学習に取り組めるよう実践に移していきましょう。ただし、保護者様が仕事や家事で忙しいなか、なかなか効率的に宿題をさせられない場合も考えられます。

その際は、外部のサポートを受けることも有効です。「プロクラ」ではプログラミングや個別学習を通じて、お子さんが学習に興味をもって取り組める教育プログラムを採用しています。ご興味のある保護者様は、ぜひ体験レッスンの受講をご検討ください。

COLUMN